Centimètres

« Inutile de dire que j’exècre ceux qui arborent nonchalamment

une trompe d’éléphant dans les vestiaires sportifs »

Abordons de front cette légende qui veut que les garçons soient obnubilés par la taille de leur sexe. Eh bien oui, c’est vrai. En ce qui me concerne, je regrette qu’au repos, cette pièce maîtresse de mon dispositif anatomique soit si… discrète.

On dirait que je sors d’une piscine d’eau froide. Mais quand je sors d’une piscine d’eau froide, c’est pire ! Je m’empresse de dire que ce particularisme embarrassant ne s’applique qu’à la position dite « au repos ». Quand sonne le clairon de l’amour, la hampe de mon drapeau personnel porte fièrement nos couleurs, dans des proportions tout-à-fait honorables, JE LE JURE !!

Inutile de dire que j’exècre ceux qui arborent nonchalamment une trompe d’éléphant dans les vestiaires sportifs. Rien ne permet de spéculer sur cette base. Je maintiens qu’aucune projection un tant soit peu réaliste ne peut déduire une démesure érectile chez ces m’as-tu-vu. Peut-être même n’y gagnent-ils aucun centimètre, ayant tout donné d’entrée. Alors que d’autres qui en ont gardé sous le coude, se réservent pour les grandes occasions. Une autre fable du style « le lièvre et la tortue » reste à écrire sur le thème.

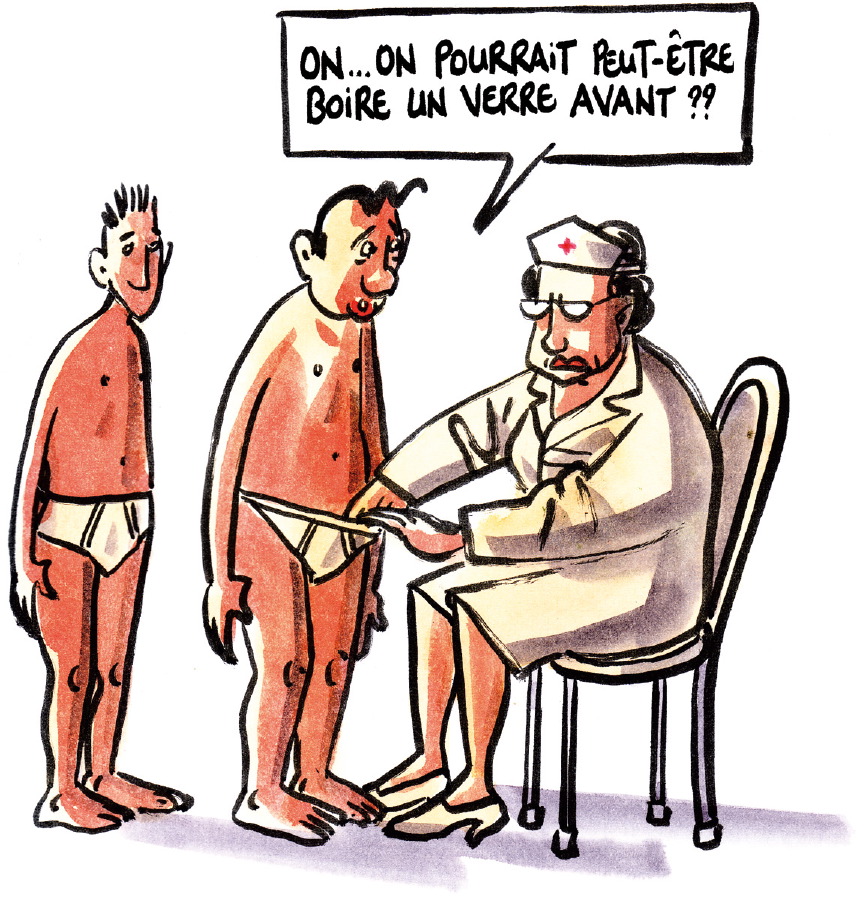

A l’école, je me souviens, les double-décimètres servaient à un usage moins noble que la géométrie. On se les fourrait dans le slip et c’est à un autre calcul, bien plus vital, qu’il était procédé. Et malheur aux vaincus. J’ai un souvenir cuisant de la visite médicale. La terrible épreuve du grand tâtage de couilles.

Evidemment, la charge en revenait à une inflexible infirmière. la représentante du corps médical étirait exagérément l’élastique du slip et procédait à la regrettable intrusion sans un mot d’excuse. Elle plongeait sa main là-dessous pour vérifier que tout était bien descendu. Et au suivant.

La mort dans l’âme et le slip, que j’ai dû présenter à l’infirmière un misérable cornichon qui plus est parfaitement glabre. Tout autre infirmière délicate eût glissé sur l’anomalie et enchaîné sur le velu suivant. Mais celle-ci crut bon me faire ce commentaire de commisération, dont l’écho me parvient encore, tant il résonna longtemps : « c’est encore une petite chose ! ». J’ai souri d’un air faussement complice, ai rengainé la petite chose, et me suis éloigné avec cette marque d’infamie désormais gravée sur mon front.

Comment peut-on être aussi peu au fait de la psychologie mâle ? Pourquoi n’en suis-je pas sorti anéanti, errant toute ma vie de divan en divan ?

Mais si je n’y prends garde, la blouse blanche de l’infirmière mille fois maudite se superpose aujourd’hui encore à l’image de la femme désirée, au soir des premières rencontres. Surgit alors cette réminiscence parasite, qui fait chaque fois de moi cet enfant en slip, les mains dans le dos, redoutant la poigne vigoureuse.

Merci donc à ces quelques femmes merveilleuses qui ont pris à mon chevet la relève de la marâtre honnie, et m’ont appris cet axiome de la géométrie féminine : les sentiments valent plus que les centimètres.

Déception sur l’île de Sein

« Pas le moindre mamelon pour distraire l’amateur d’anatomie féminine »

Pourquoi Isabelle est-elle partie ? Il m’arrive de poser cette question en public, par faiblesse. Tout le monde a l’air de connaître la réponse. Pas un pour s’étonner avec moi, écarter les bras et les mains, la bouche en « O » d’incrédulité. Secrètement, c’est pourtant la réaction que j’attendais, de la part de mes « amis ».

Non, c’est toujours un haussement discret des épaules, un rictus du visage signifiant « c’est pas facile à dire mon vieux », voire une main qui passe dans les cheveux, « par où commencer ? ». En attendant, tout le monde a son idée, mais ce n’est jamais la même. A l’arrivée, toutes ces raisons rassemblées forment un bilan sans nuances, induisant cette autre question : pourquoi n’est-elle pas partie plus tôt ?

Merci les amis, ça m’a fait du bien de parler avec vous, maintenant je vais aller me faire incinérer.

Je viens de consulter mes albums-photo. Je me sens rasséréné. J’ai revu notre voyage en Belgique. Son sourire. Non, il ne peut pas être feint. Oui, elle a été heureuse avec moi. Comment ai-je pu douter de ta sincérité Isabelle, pardonne-moi. Un instant d’égarement. Et notre week-end en Bretagne, sur l’île de Sein ! Me sont revenues toutes mes plaisanteries (notamment sur la taille du soutien-gorge). L’île de Sein ! J’avais choisi ce point de chute de notre week-end surprise, uniquement à cause du nom. Le paradoxe est que l’Ile de Sein est toute plate. Pas le moindre mamelon pour distraire l’amateur d’anatomie féminine. Ce qui fait que, trois jours là-bas (un bistrot, trois maisons, un phare), ce n’était pas forcément LA bonne idée.

Etant un peu joueur de nature, j’ai souvent choisi nos voyages sur le seul nom ! Je ne lui ai pas fait voir Montcucq (trop facile, indigne de moi). Nous avons failli aller à Meaux, pour ses jeux (on connaît mon goût du calembour). En revanche, pour fêter ses trente ans, je l’ai emmenée à … Carentan. Oui bon, d’accord, le compte n’y était pas. Elle m’a juste dit, que tant qu’à être dix ans à côté de la plaque, autant carrément aller à Milan. Ce n’est pas faux.

A ce propos, je déconseille aux amateurs de surprises romantiques de choisir des ville homonymes, juste pour le gag. Exemple : lui annoncer que vous l’emmenez à Munique (dans le Calvados), à Changaille (Meurthe et Moselle) ou encore Rillot (pas de Janeiro, non, du Loiret). Car le gag, pour excellent qu’il soit, est vite éventé. D’abord, elle vous saute au cou, et commence à rêver du voyage. Ensuite, l’astuce de l’homonymie, une fois dévoilée, ne la fera pas autant rire que prévu. Puis quand elle s’apercevra que vous avez VRAIMENT des billets de bus pour Changaille (eh oui, c’est ça qu’est encore plus drôle, non ?), s’annoncent de longs moments pénibles, avec deux arrêts sur l’aire d’autoroute pour se dégourdir un peu. Ensuite vous plongez, car le bourg de Changaille se révèle franchement suicidogène, et votre volonté de mener la plaisanterie jusqu’au bout n’est pas récompensée. Elle se tire en stop (un coupé sport décapotable rouge, je crois).

En feuilletant l’album, je réalise que je n’ai aucune photo de Changaille. C’est dommage, je ne sais même plus à quoi ça ressemble. Plus généralement, je m’aperçois qu’on ne photographie que les moments heureux. L’album-photo fonctionne comme l’esprit humain : il refoule. Des archéologues du futur lointain, n’ayant à disposition que des albums-photo pour comprendre notre civilisation, s’interrogeraient sur ces temps bénis. Où sont les guerres ? Les accidents, les maladies ? L’être humain de ces siècles d’or passait son temps à souffler des bougies d’anniversaire et à jouer aux boules. Rien sur Changaille.

Douze Filles dans mon Lit

« Génétiquement, la fille ne peut résister à une telle programmation »

Comment s’y prennent les types qui enchaînent les conquêtes ? Je suis sûr que ce n’est pas une question de physique. J’en ai connu un, il avait les dents en avant. Et il était petit. Eh bien, il attaquait bille en tête ! Quel toupet ! A sa place, j’aurais commencé par m’excuser de ma petite taille, puis j’aurais précisé que je regrettais de ne pas avoir porté plus longtemps mon appareil à redresser les dents. Le préalable minimum, ce me semble. Je considère que c’est une forme de politesse, quand on ne réunit pas tous les canons de la beauté.

Moi-même, n’étant pourtant affublé d’aucun strabisme, ni d’aucune jambe plus courte, ou autre verrue sur le nez, j’ai conscience de ne pas être le prince charmant des livres qu’on est en droit d’attendre, et bredouille souvent quelques confuses explications sur le thème. Résultat : elles filent toutes chez le nabot prognathe, l’escroc. Avec les filles, l’honnêteté ne paie pas.

Un de mes amis (quoique le terme « ami » soit un peu fort quand on sait ce qui suit) m’a un jour montré son carnet d’adresses, en cochant devant moi toutes les filles dans le lit desquelles il pouvait séjourner à tout instant. Sur simple coup de fil. Il y en avait douze. Il recalcula, incrédule lui-même, et émit à l’issue de la confirmation du nombre douze, un petit gloussement assez détestable. Douze, c’est peut-être le record que j’atteindrai au terme de ma vie amoureuse, si la chance me sourit et si le compteur se décide à s’affoler. Pour l’instant, il reste désespérément bloqué à Isabelle, qui n’est pas la première, mais pas loin. Eh bien, mon « ami », lui, les douze de toute une vie d’honnête homme, il les a là tout de suite, à portée de main.

A force, il a fini par me lâcher l’affaire : ce qui marche avec les filles, c’est un regard d’enfant perdu. Elles craquent toutes, elles veulent aussitôt te prendre sous leur aile (traduction : dans leur lit). Bon pourquoi pas. Je demande à voir. Eh bien, j’ai vu. A une soirée, je l’ai surpris en train de faire le truc de l’œil enfantin. Je n’en revenais pas : il a écarquillé les yeux, sourcils en circonflexes, et inclinant légèrement la tête. Ca n’a pas manqué, la fille a fondu et l’a pris dans ses bras, en susurrant un « ooooh » attendri. On croit rêver. Elles sont connes ou quoi ? C’est énorme !!!

Jamais je ne tenterai un coup pareil. Avec moi, la fille croirait au malaise vagal, me giflerait en appelant au secours et je me retrouverais allongé sur la table de la cuisine, à respirer des sels et autres saletés d’ammoniaque soit-disant pour me faire revenir à moi. Je le sais parce qu’en fait, j’ai essayé. Définitivement, ce n’est pas mon truc. Je préfère la sincérité. Au moins quand je suis moi-même, on me laisse mourir tranquille.

Ce qui marche aussi, je l’ai observé souvent dans les soirées, c’est le coup du ténébreux. Position : légèrement en retrait, regard lointain, chevelure en bataille, le poète maudit, mémoires d’outre-tombe. Accessoire : une écharpe qui flotte au vent (même sans vent), une cigarette portée à la bouche, les yeux plissés en un masque de souffrance intérieure. Expulser lentement la fumée, du style je suis revenu de tout, plus rien ne me touche, mes malles sont au port, je pars pour les îles, adieu. Génétiquement, la fille ne peut résister à une telle programmation. On ne peut pas lui en vouloir, elle est aimantée par les rivages douloureux que le ténébreux porte en lui.

De mon côté, j’ai beau les travailler au corps à force de blagues fines, aligner traits d’esprit sur traits d’esprit, à la fin de la soirée, elles partent avec Chateaubriand. Non sans une bise sur la joue du perdant : « tu nous as bien fait rigolé ! » Oui mais on ne couche pas avec le clown, on préfère toujours le dompteur.

Éloge de la Branlette

« Ce trop-plein de virilité disparu par la bonde des lavabos du monde entier

nous a peut-être épargné quelques guerres meurtrières »

Il est impossible d’évoquer la masturbation dans une conversation badine, comme on le ferait d’un hobby innocent, tels la philatélie ou les maquettes de modèles réduits. Au passage, on me permettra de trouver bien plus malsains, ces besogneux-enculeurs de mouches qui passent des heures à compter les dents d’un timbre du Zimbabwe, ou à reconstituer le débarquement de Normandie dans tous ses détails, au 1/25e. Pour le coup on sent bien qu’il s’agit de dériver une énergie sexuelle inemployée, mais de manière bien plus équivoque et moins assumée que chez l’onaniste.

C’est vrai, il est difficile, dans un dîner en ville, d’ajouter à la suite de quelqu’un évoquant sa soirée de la veille à relire Proust, et de cet autre à voir un vieux Bergman sur Arte, « eh bien moi, je me suis branlé ». Il est probable qu’un lourd silence sanctionne cette saillie (ce substitut de saillie). C’est bien dommage.

Il me faut admettre, et tous mes efforts n’y feront rien, que la branlette n’a pas encore de statut honorable. Et pourtant, ce surplus séminal ainsi défouraillé aura probablement désamorcé plus d’un comportement agressif. Ce trop-plein de virilité disparu par la bonde des lavabos du monde entier nous a même, qui sait, épargné quelques guerres meurtrières. Et donc, gloire à l’onanisme ! Erigeons lui un « monument aux vivants », portant virtuellement les noms de tous les morts évités.

Il est vrai qu’une telle statuaire serait sans doute d’un goût douteux sur la place de tous les villages, si on laisse l’artiste s’inspirer de la physiologie ; mais en matière de mauvais goût, ira-t-on jamais plus loin que ces fûts de canon au pied de soldats portant fièrement drapeau, censés exalter ce qui ne fut qu’une épouvantable boucherie ?

L’onanisme joue aussi son rôle salvateur à l’adolescence, comme une première approche de la sensualité. La mienne fut tout auréolée par la découverte de ce geyser personnel. Tout jeune branleur, je ne plaçais même pas ce plaisir solitaire dans la perspective de la femme. C’était une fin en soi. Un camarade à moi, fin amateur du genre, me confiait que plus tard il déléguerait volontiers cette tâche à sa future femme. Tiens oui, je n’y avais pas pensé. Bonne idée. Tout à notre cécité sexuelle, nous ne voyions rien de mieux à faire en compagnie d’une dame.

L’activité était purement introspective. Une affaire entre nous et nous. Nous lui trouvions alors des appellations sinon distinguées du moins suggestives : « se polir la colonne », « s’astiquer le manche ». Voire « dégorger le poireau »… Une sorte de code, qui nous permettait d’évoquer la chose en présence des filles, évidemment à mille lieues d’imaginer de quoi nous parlions, car privées d’organes externes, et donc de l’option masturbatoire livrée avec. Entre parenthèses, c’est déjà la tuile d’être une fille, en plus elles sont privées de dessert.

D’autres usaient du vocable « juter », que je jugeais moins métaphorique, plus bêtement descriptif de l’expulsion séminale. Laquelle prenait fort logiquement l’appellation de « jute ». Ce terme scientifique me plongea dans des abîmes de perplexité, le jour où j’entendis parler de sacs en toile de jute. Vu la taille du sac, je trouvais ça d’une prétention inouïe : une vie de branleur ne pourrait suffire à le remplir…

Érotisme de la Cuisine Intégrée

« La fille et moi, n’avions pas besoin de cette culotte »

Il est impossible d’évoquer la masturbation dans une conversation badine, comme on le ferait d’un hobby innocent, tels la philatélie ou les maquettes de modèles réduits. Au passage, on me permettra de trouver bien plus malsains, ces besogneux-enculeurs de mouches qui passent des heures à compter les dents d’un timbre du Zimbabwe, ou à reconstituer le débarquement de Normandie dans tous ses détails, au 1/25e. Pour le coup on sent bien qu’il s’agit de dériver une énergie sexuelle inemployée, mais de manière bien plus équivoque et moins assumée que chez l’onaniste.

C’est vrai, il est difficile, dans un dîner en ville, d’ajouter à la suite de quelqu’un évoquant sa soirée de la veille à relire Proust, et de cet autre à voir un vieux Bergman sur Arte, « eh bien moi, je me suis branlé ». Il est probable qu’un lourd silence sanctionne cette saillie (ce substitut de saillie). C’est bien dommage.

Il me faut admettre, et tous mes efforts n’y feront rien, que la branlette n’a pas encore de statut honorable. Et pourtant, ce surplus séminal ainsi défouraillé aura probablement désamorcé plus d’un comportement agressif. Ce trop-plein de virilité disparu par la bonde des lavabos du monde entier nous a même, qui sait, épargné quelques guerres meurtrières. Et donc, gloire à l’onanisme ! Erigeons lui un « monument aux vivants », portant virtuellement les noms de tous les morts évités.

Il est vrai qu’une telle statuaire serait sans doute d’un goût douteux sur la place de tous les villages, si on laisse l’artiste s’inspirer de la physiologie ; mais en matière de mauvais goût, ira-t-on jamais plus loin que ces fûts de canon au pied de soldats portant fièrement drapeau, censés exalter ce qui ne fut qu’une épouvantable boucherie ?

L’onanisme joue aussi son rôle salvateur à l’adolescence, comme une première approche de la sensualité. La mienne fut tout auréolée par la découverte de ce geyser personnel. Tout jeune branleur, je ne plaçais même pas ce plaisir solitaire dans la perspective de la femme. C’était une fin en soi. Un camarade à moi, fin amateur du genre, me confiait que plus tard il déléguerait volontiers cette tâche à sa future femme. Tiens oui, je n’y avais pas pensé. Bonne idée. Tout à notre cécité sexuelle, nous ne voyions rien de mieux à faire en compagnie d’une dame.

L’activité était purement introspective. Une affaire entre nous et nous. Nous lui trouvions alors des appellations sinon distinguées du moins suggestives : « se polir la colonne », « s’astiquer le manche ». Voire « dégorger le poireau »… Une sorte de code, qui nous permettait d’évoquer la chose en présence des filles, évidemment à mille lieues d’imaginer de quoi nous parlions, car privées d’organes externes, et donc de l’option masturbatoire livrée avec. Entre parenthèses, c’est déjà la tuile d’être une fille, en plus elles sont privées de dessert.

D’autres usaient du vocable « juter », que je jugeais moins métaphorique, plus bêtement descriptif de l’expulsion séminale. Laquelle prenait fort logiquement l’appellation de « jute ». Ce terme scientifique me plongea dans des abîmes de perplexité, le jour où j’entendis parler de sacs en toile de jute. Vu la taille du sac, je trouvais ça d’une prétention inouïe : une vie de branleur ne pourrait suffire à le remplir…

Hé, le Suicide, Pourquoi pas ?

«Quel dommage, ces bouts de cervelle sur les moulures du plafond ! »

Les inconvénients du suicide, on les connaît : privation de vie, placement sous terre dans une boîte fermée, immobilité totale et pourriture. Rien de très excitant a priori. Mais si l’on excepte ces désagréments, on ne peut dénier au suicide un côté romantique. Ca vous a un côté « panache », la vie doit être grande ou alors non merci. Le suicidé est un être entier. (Ensuite, s’il est passé sous une rame de métro, c’est déjà moins le cas.)

Quand on se suicide, les autres se sentent tous coupables. C’est génial ! (surtout cette fille qui m’a quitté, Isabelle…) . Comment le nier, il y a dans mon geste fatal la volonté de la punir. Je la veux sur ma tombe, brandissant les mains au ciel : « qu’ai-je fait, mon Dieu ? » Si j’avais su etc . Ben oui, Isabelle, mais il fallait y penser avant.

Or là nous sommes encore dans les temps pour qu’elle y pense, car je n’ai pas commis l’irréparable. Mais elle il n’y pense pas. Je suis confronté à ce paradoxe qu’il me faut le commettre pour qu’elle y pense, mais qu’une fois commis, ça ne sert plus à rien. C’est rageant.

En tous cas, nous venons de mettre le doigt sur le point faible du dispositif : l’impossibilité de jouir de son suicide. Le plus ennuyeux dans la mort, c’est son côté définitif. Même les théories sur la réincarnation ne me sont d’aucun secours, car s’il me faut attendre trois vies pour la retrouver et lui balancer « haha ! Je t’ai bien eu, hein ? Tu fais moins la fière ! »…

Parlons plutôt de la méthode. Je suis toujours étonné du protocole un peu tordu employé par les suicidés. A croire qu’il n’ont plus toute leur tête (sans jeu de mots). Ceux qui se jette sous un train, par exemple. C’est une grosse connerie. Au niveau de l’apitoiement sur soi, c’est zéro. L’ensemble des voyageurs peste contre vous. Ou alors le coup du fusil dans la bouche… Pour l’efficacité, OK. A cette distance, il faut être super maladroit pour rater la cible. Mais quel dommage, ces bouts de cervelle sur les moulures du plafond.

De toutes façons, ces atteintes à l’intégrité physique me paraissent un mauvais calcul. Sauter par la fenêtre et risquer la grosse bosse, non. Moi je veux qu’elle vienne reconnaître mon corps à la morgue avec douleur et recueillement. Pas qu’elle se retienne de pouffer à cause de mon œil de travers ou de mon nez en patate.

Personnellement j’inclinerai pour la corde et la poutre. Je place mes espoirs dans cette légende tenace de l’ultime érection. Quelle belle fin ! Il reste que l’étranglement me pose un réel problème. Déjà quand je ferme le dernier bouton de mon col de chemise, je me sens mal…Je ne suis pas sûr d’avoir le courage du dernier coup de pied dans le tabouret. Et finalement mourir de faim, bloqué dans cette position, m’apparaît du dernier ridicule, dont on dit qu’il ne tue pas, alors que là si ! Plutôt deux fois qu’une.

Un ami à moi qui travaille dans une morgue m’a raconté un jour l’un de ses jeux favoris : injecter à la seringue un produit qui fait durcir les sexes d’homme. Je ne le juge pas. J’estime que les sources de réjouissance sont rares dans les instituts médico-légal, et que l’humour thanatopracteur doit avoir droit de citer.

Du coup la complicité de cet ami me permet de cumuler les avantages de l’ultime érection et d’une fin sans douleur. Deux tube de somnifère, et hop, quand on fera coulisser le tiroir de la morgue devant Isabelle et que le diable érectile sortira de sa boîte (sous mon beau costume noir, tout de même), l’hommage posthume à sa beauté sera complet.

On peut trouver scabreux cette facétie physiologique. Cependant, je voudrais qu’on n’y voit rien d’autre qu’une une belle offrande à la femme aimée, l’évocation émouvante de nos anciennes joutes, une manière allusive et délicate, finement sous-titrée, de lui signifier mon amour par delà les rivages du Styx, quand bien même le reste du corps serait muet pour l’éternité.

Je suis Inconsolable, OK ?!

« Que font de leurs journées ces dix filles au milieu des branches ? »

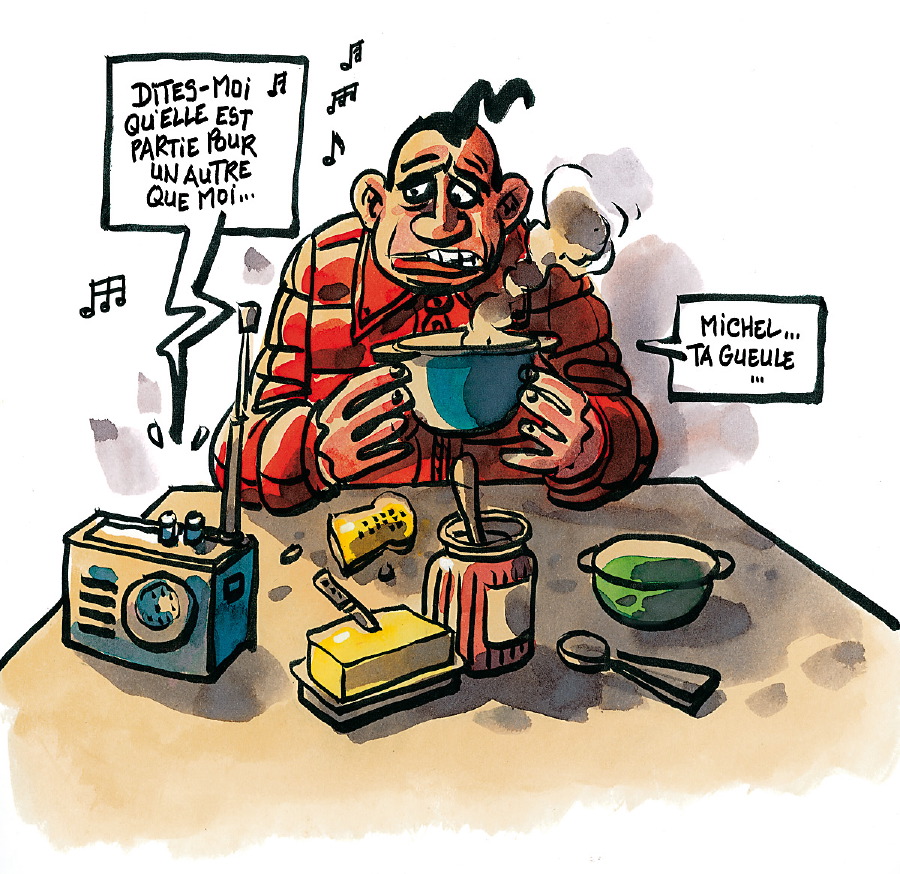

Aujourd’hui, j’ai entendu Michel Jonasz à la radio. De sa voix plaintive de saint martyr se lamentait en ces termes avec force trémolos : « Dîtes moi qu’elle est partie pour un autre que moi, mais paaas à côôôse de moi ». je n’ai jamais très bien compris la nuance. Dans les deux cas, c’est nul. Qu’elle te quitte pour une raison X (tu pues de la gueule) ou qu’elle te quitte pour un autre qu’elle préfère, qui est mieux que toi, qui la fait mieux jouir que toi, qui est plus drôle, tellement plus spirituel, plus musclé et qui pue moins de la gueule… OU EST LE BENEFICE ? C’est quoi l’avantage, Michel ? Qu’on m’explique la raison de pavoiser si « elle est partie pour un oootre que moooi » !

En plus, je vais te dire une bonne chose, mon petit Michel, puisque tu supplies qu’on te dise : en ce qui te concerne, ça serait plutôt la ceinture et les bretelles. Avec ta façon de geindre, tes poses douloureuses, et tes yeux plissés de chien mouillé qui gémit, non seulement la gonzesse elle est partie (en courant) à cause de toi, mais en plus elle est partie pour un autre que toi, parce que n’importe qui d’autre que toi, ça va lui faire des vacances.

Tu parles d’une consolation. Un autre que moi ! Ce qui me consolerait, c’est qu’elle ne trouve JAMAIS un autre que moi. Qu’elle erre sur cette Terre comme une damnée qui a commis LA faute absolue, la connerie intersidérale de me quitter, et s’aperçoive qu’elle ne pourra jamais me remplacer. Aucun prétendant ne réunissant les qualités d’être moi, que moi seul possède. Et pourtant ils se bousculent au portillon, pour prendre ma suite, les impudents. Mais ils ont tous ce détail qui tue, ce handicap rédhibitoire de n’être pas moi. Et donc, c’est non, désolé, passez votre chemin. Je lui manque et tout est dépeuplé. Ca, ça ferait une bonne chanson, Michel.

Mes amis ont pour moi une phrase aussi stupide : « les filles, tu tapes du pied dans un arbre, y en a dix qui tombent ». En gros : t’auras vite fait d’en trouver une autre. J’admire chez eux la rapidité avec laquelle ils font leur deuil de ma relation amoureuse, et comment ils envisagent facilement pour moi une autre histoire. Ils oublient un détail : aucun être humain sur cette terre, abandonné par celle qu’il aimait, n’a envie de taper du pied dans ce fichu arbres à filles et de s’en prendre dix sur le coin de la tête. Non. Il n’en veut qu’une et elle ne risque pas de tomber de cet arbre, elle n’y est jamais montée.

Au passage, que font de leurs journées ces dix filles au milieu des branches ? Mystère… Et comment mes amis envisagent-il si aisément que l’une de ces femelles arboricoles puisse remplacer la femme de ma vie, si raffinée, si cultivée, alors que dans ces branchages frustres, on doit peu avoir l’occasion de s’adonner aux arts et à la culture, à tous les coups je récolterais une fille un peu simplette, sans aucune conversation.

Et puis, excusez-moi, ces filles qui tombent comme un fruit trop mûr (déjà l’image n’est pas ragoûtante), c’est trop facile ! Où est le désir, l’attente infinie sous un réverbère pour L’entrevoir une seconde ? Si elle s’aplatit comme une bouse à mes pieds, disponible, offerte… Quelle valeur à mes yeux d’amoureux transis, sevré au mythe de la féminine rareté, de la belle effarouchée ? En plus on m’en pronostique dix, pas moins, s’écrasant autour de moi, véritable bombardement ovarien. Au secours !

Alors Michel et les autres, arrêtez de me consoler, d’accord ?

La Théorie du Moche-Con

« Inexplicablement, la femelle trouve beau les beaux, et moches les moches »

Je ne sais pas comment je fais, j’ai toujours été entouré de bellâtres. Le bellâtre, dans ma typologie personnelle, est le parfait imbécile, mais portant beau. J’ai une théorie là-dessus, l’incompatibilité entre beauté et intelligence. Ce n’est pas un truc mystique, l’idée d’une justice immanente qui aurait accordé aux uns la beauté, aux autres l’intelligence, par souci d’équité universelle. S’il y avait une justice universelle, il n’y aurait pas de « très moches-très cons », or si.

Non, ma conviction est que les beaux de naissance n’ont aucun effort à faire pour plaire. On leur pardonne tout, ils plaisent au premier regard. Résultat : ils sont suffisants, ne développent aucun don, ne progressent en rien. A quoi bon ? Les filles leur tombent déjà toutes rôties dans le bec. A l’inverse, on l’a compris, le laid doit puiser en lui des trésors d’ingéniosité pour attirer l’attention de la femelle. Ce faisant il acquiert une intelligence à l’arrachée, c’est une question de survie. Tandis que la bêtise de l’autre nanti éclate au grand jour. La femelle ne peut alors que constater son aveuglement, se détourner du branleur végétatif, pour se jeter dans les bras de la fulgurance cérébrale.

Sauf que dans la vraie vie, ce n’est jamais comme ça. La femelle, inexplicablement, continue à trouver beau les beaux et moches les moches. Quoiqu’il arrive. En tous cas, dans les débuts de la vie, quand la femelle s’ouvre à l’amour. Et quand le male voudrait aussi s’ouvrir à l’amour, mais bon, pour ça faut être deux, et beau. Intelligent seulement, tu passes ton tour.

Donc, peut-être l’avez-vous deviné, j’étais plutôt du côté de l’intelligence. Pour compenser cette malédiction, le Seigneur tout puissant, m’accorda dans sa grande bienveillance (??) le don… du calembour. Le jeu avec les mots etc. Je n’ai pas chipoté, j’ai pris. C’est moins bien que la force physique et le maniement de l’épée, mais ça m’a très tôt permis de survivre.

Dans ce monde de l’adolescence où la violence prévaut déjà, la force des mots n’est pas anodine. Elle m’a permis d’en terrasser plus d’un. Une menace de brutalité ? Toc, je fourbis mon arme verbale et décoche un trait d’esprit. Rien de plus jouissif qu’une assistance qui s’esclaffe, tandis que votre contradicteur, bouche en « O », constate d’un regard affolé l’hilarité qui l’entoure, incompréhensible de lui.

Il me faut mettre un bémol : la phase suivante est de toutes façons un pain dans la tronche bien senti, suivi d’un coup de pied dans les roustons, ça c’est pour le jeu de mot inbitable. L’esprit a toujours ses limites face à la matière. J’ajouterais un autre bémol, plus grave. Notre Seigneur, avec ce goût prononcé qu’il a parfois pour le canular, m’a offert une arme inopérante dans mon combat principal : la conquête de la femelle.

En effet, je ne vous apprendrai rien, la fille n’est pas équipée pour décoder le calembour. J ‘ai pu le constater mille fois : c’est une forme d’esprit qui lui est totalement étrangère. La femme n’y entrave que pouic. Aucune honte a cela, c’est parfaitement respectable et bêtement congénitale. Bref, me voilà tout ballot avec ce mirifique don qui attire sur moi la perplexité féminine (je n’avais pas besoin de ça). Au premier calembour elles cherchent la sortie en paniquant. Ou alors elles appellent les flics. Je me retrouve avec la police au cul. La PEAU …LISSE… (Laisse tomber.)

Le Gentleman et la Putain

« Le couvre-lit, sur lequel elle étendit quelques sopalins, me rappelait celui de ma Tante »

Un jour, dans ce quartier chaud de la ville, une dame qui me voyant passer pour la septième fois le regard au sol, m’avait fait cette simple proposition : « Tu viens ? ». Sans le savoir, elle avait trouvé la faille.

Je n’ai jamais su résister à la demande d’une fille, doté d’une solide éducation « gentleman » qui m’interdit de repousser des avances de manière vexatoire. Ma réponse fut donc un évasif « pourquoi pas ? », qui me projeta à sa suite dans l’étroit et sombre escalier. L’escalier dont Clémenceau disait qu’il était « le meilleur moment dans l’amour ».

J’avais pour l’instant un peu de mal à l’apprécier, occupé que j’étais à discerner dans le noir de ce coupe-gorge d’éventuels agresseurs, car tout était simple, TROP SIMPLE. Je me souviens juste d’avoir croisé des clients dans le sens de la descente, ayant fait leur office, et prenant tous cet air faussement dégagé de l’innocent promeneur.

J’escomptais fermement que la dame me pose la question de savoir comment il se faisait qu’un jeune homme tel que moi ait recours à ses services, lors même qu’il suffisait que je me baisse pour trouver moult donzelles consentantes. J’avais déjà ma répartie toute prête : un numéro très au point de romantique désabusé, ne croyant plus en l’amour, mais goûtant la poésie des rencontres furtives. J’ajouterais que je tenais absolument à payer, pas question de passe-droit sous prétexte que je n’étais pas l’un de ces clients habituels perclus de misère sexuelle.

Autant dire de suite qu’il ne fut effectivement pas question de me dispenser du paiement –il me fut réclamé d’entrée- et encore moins de s’étonner de ma présence ici, moi le gentleman. Non, ça semblait parfaitement normal. L’affaire était mal engagée. Je ne suis pas un adepte des très longs préliminaires mais tout de même, une petite conversation badine autour d’un thé m’aurait aidé, plutôt que cette invite à me déshabiller, tandis qu’elle même ôtait ses vêtements, sans aucun sens de la mise-en-scène.

La chambre était à l’avenant. Quelques efforts rudimentaires pour rendre l’ensemble affriolant, mais sans aucun succès. Le couvre-lit sur lequel la belle (?) étendit quelques sopalins préventifs me rappelait fortement celui de ma Tante du Pas-de-calais ; les mêmes motifs floraux. Cette réminiscence n’était en soi pas follement érogène. Par-dessus tout j’ai le souvenir d’une radio posée sur une étagère, réglée sur RTL, le bulletin de 13 heures, et le rappel de la découverte du corps de la petite Sandrine, dans un sac au fond de la Nièvre.

Ceci et la position offerte de la maîtresse des lieux, couchée sur les sopalins, eut l’effet castrateur que les êtres sensibles me pardonneront. Je changeai de tactique et annonçai à la dame qu’en fait j’étais venu pour la sortir de cet enfer, et lui proposer une vie décente. Et s’il fallait ferrailler contre quelque souteneur véreux, je le ferais. J’étais sincère, je me voyais bien l’aider financièrement, lui redonner goût à la vie, lui faire découvrir le monde des arts et de la culture dont elle avait été privée, puis trouver un gentil mari postier, et un jour être le parrain de leurs enfants.

J’aimais bien cette idée. Elle moins. Après un soupir d’exaspération, elle m’a foutu dehors. Je m’en sortais assez bien. Parrain, c’est du boulot, il faut penser aux cadeaux, ne jamais oublier les anniversaires. C’est mieux ainsi. Pas de regret.

Le Révolté de l'Autobus

« Une femme enceinte ne nous proclame ni plus ni moins que : eh ben oui, je baise ! Et je vous emmerde ».

Aujourd’hui dans l’autobus, je me suis surpris à vouloir tromper mon ennui. Enumérant mentalement les femmes présentes, j’ai fais une estimation du nombre de seins contenus par l’autobus. Facile me direz vous : sauf ablation regrettable, on multiplie par deux. Puis j’évaluais le poids moyen de chacun d’entre eux – une femme enceinte faisant lourdement pencher la balance – et obtenais ainsi le poids total du corpus mammaire environnant.

On peut trouver ce jeu puéril, mais il confère une certaine densité à un moment sans attrait particulier. Je vous assure que le voyageur solitaire en compagnie soudain de 47 kilos de seins, trouve le moment moins long.

Dans le bus, j’occupe sans vergogne la place « réservée aux mutilés de guerre », qui sont mes amis. Des gens aptes à me comprendre. Il paraît que les amputés ressentent encore un moment la douleur dans le vide du bras ou de la jambe absente. Ca me fait la même chose avec Isabelle. L’absence est une amputation. Et le membre disparu de notre couple, continue à nous faire souffrir.

La différence avec les amputés, c’est qu’eux n’ont pas en plus le désagrément de voir leur bras ou leur jambe partis sur un autre corps, continuer tranquillement leur vie de membre, au service de quelqu’un d’autre, et les ignorant superbement.

Je propose d’attribuer dans les autobus, les places réservées en priorité aux « mutilés de guerre », qui sont de moins en moins nombreux, aux grands blessés du coeur. Ces âmes en souffrance, amputés de l’être aimé, posant leurs fesses tristes sur des strapontins réservés, attireraient ainsi la compassion des voyageurs. Alors qu’anonymes dans la foule, rien ne les désigne comme tombés au champ d’amour.

Dans la hiérarchie des prioritaires, je les situe même devant les femmes enceintes, dont le ventre généreux témoigne sans ambiguïté d’un accouplement plus ou moins récent, et donc, pardonnez-moi, ça va plutôt bien de ce côté-là, je n’ai pas envie de les plaindre. Une femme qui vous dit en montrant son ventre « j’en suis à trois mois », ne vous dis ni plus ni moins, pas d’hypocrisie, « j’ai eu un rapport sexuel il y a trois mois ». Personnellement je ne peux pas en dire autant.

Personne n’affiche avec autant de décontraction un détail aussi intime de sa vie. Chez aucun passager de ce bus, on ne peut deviner et dater aussi précisément, avec la même folle indécence, la pénétration d’un organe dans l’autre. Une femme enceinte, pardonnez-moi d’insister - mais c’est que j’ai l’impression que tout le monde s’en fout -, ne nous proclame ni plus ni moins que : « eh ben oui, je baise ! Et je vous emmerde ».

Voilà pourquoi on ne me verra JAMAIS céder ma place à une femme enceinte ; je resterai cramponné au siège dénonçant l’imposture, moi le seul vrai mutilé devant Dieu.

Les Mystères du Corps

« Comparativement, nos pauvres organes de mâles font pale figure.

Ils cachent très mal leurs intentions »

Le mystère. Voilà bien le maître mot. A ce titre-là, le sexe féminin est une notable réussite. Expert dans l’art de la dissimulation, (là-dessous, on ne peut pas faire plus caché). Sans oublier le gazon pubien venu en cacher l’entrée exacte. Chapeau les filles !

Comparativement, nos pauvres organes de mâles font bien pale figure. Tout en extériorité, arborés sans aucune pudeur, voire brandis, cachant très mal leurs intentions, tour-à-tour fanfarons ou paresseux. Ils sont tristement visibles et prévisibles. Et je ne vous parle même pas du ridicule petit sac de peau pendouillant, dont notre Seigneur, dans un moment d’égarement, a cru bon nous doter. A moins que, ayant terminé la Création de l’Homme, il ait oublié deux ou trois bricoles, qu’il nous a foutues dans un genre de doggy bag poilu, et accroché là-dessous ni vu ni connu.

A l’arrivée, affublés de cette encombrante tuyauterie incontrôlable et de ces deux ridicules bibelots en gouttes d’huile, on ne peut guère rivaliser en délicatesse avec la discrète commissure de celles d’en face. Il n’est qu’à voir pour s’en convaincre une chorégraphie. Voici les tutus des danseuses soulignant à peine un entrejambe inexistant. Voilà maintenant les collants des danseurs, trimballant un paquet informe au niveau du pubis. Personnellement je réfuterai toute qualité artistique à un ballet de Tchaïkovski tant que ces ignobles excroissances empaquetées de soie me seront balancées sous le nez.

D’accord le mystère, mais au lycée, elles en faisaient trop, les filles. Il fallait voir comme elles dissimulaient leurs jambes. Tout ce qui relevait du dessus du genoux était sous embargo. Le saint des saints, le tabernacle, c’était leurs petites culottes. Qu’on puisse voir ce triangle de satin en haut des cuisses était le sacrilège absolu. Elles en auraient été mortifiées.

Et voilà bien le paradoxe féminin : ça ne leur posait aucun problème en revanche qu’on les voit en maillots de bain à la piscine. Or, il n’y a rien de plus follement indécent que le slip de bain. Le corps est quasi nu, offert à toutes les investigations du regard, s’il on excepte cette parenthèse de tissu. Et puis franchement, culotte de bain ou culotte normale, quelle différence ? les unes nous étaient offertes sans barguigner ; et les autres farouchement soustraites à notre regard. Pourquoi ? Incompréhensibles gonzesses.

Plus étonnant : il y eut un jour sur les plages cette mode « des seins nus ». Je me souviens qu’il fallait faire comme si de rien n’était. Quelle Tartufferie ! Exemple : une fille, une amie, que vous connaissiez bien par ailleurs, mais toujours vêtue, vous parlait de choses et d’autres, cette fois les seins à l’air. Et il fallait LA REGARDER DANS LES YEUX, perles de sueur au front, et torticolis au cou. Le moindre plongeon du regard eût été de la dernière vulgarité, et sanctionné comme tel.

Le haut du maillot de bain était soudain définitivement ringard. Nos plages furent désormais changées en une exposition universelle de glandes mammaires. J’étais sorti de l’adolescence depuis longtemps, et heureusement, car je serais devenu fou, arpentant la plage de Berck (Pas-de-Calais) les yeux à la Tex Avery, courant de temps à autres me jeter dans la mer du Nord, pour calmer mes ardeurs naissantes. Je crois que de toutes façons, une épaisse colonne de fumée au contact de l’eau m’aurait trahit.

L’Abject Organe de l'Autre

« Un ours des Pyrénées me propose de retirer mon slip »

A-t-elle quelqu’un dans sa vie ? Je me surprends à l’imaginer. Le torse velu, l’œil de velours, il lui tient des discours grotesques sur l’amour, que personnellement j’ai toujours su lui épargner, mais alors lui, il se vautre dans la guimauve, faut voir comme. J’en suis gêné pour lui (pas trop). Mais comment fait-elle pour ne pas voir ses intentions cachées ? Ses pieds dépassent sous le rideau, et une bosse obscène pointe à mi-hauteur. Son abject organe affleure sous ses phrases mielleuses comme dans un jean trop serré. C’est du romantisme à poutre apparente !

Son organe, parlons-en. Evidemment dans mes spéculations déraisonnables, il est surdimensionné. Mais bien sûr, la voilà la raison ! Elle est attirée par une forme d’exotisme physiologique. Elle veut tâter du gorille. C’est finalement un choix purement zoophile, aucun être humain n’ayant trouvé grâce à ses yeux. Déjà je ne supportais pas l’idée d’une main sur elle, mais alors une pénétration par King Kong…

A dire vrai, je ne supporte tout simplement pas qu’il la voit nue. Quand nous étions ensemble, je parvenais même à me convaincre qu’elle n’avait connu personne avant moi, qui eut pu la voir dans cette tenue d’Eve, et que son seul Adam, c’était ma pomme. Elle était comme une planète vierge, j’étais le premier homme à avoir posé la main sur sa lune. Je nourrissais d’ailleurs une haine farouche pour la clique des radiographes prétendument mammaires, des gynécologues pas plus obstétriciens que vous et moi, mais toujours partant pour se rincer l’œil , ça oui !

Nous étions convenus d’une chose importante : elle ne consulterait que des femmes. En retour, pour mes éventuels petits tracas péniens, je ne verrais que des hommes. Point. Puisque nous sommes dans un moment de vérité, de mise à nu (!), je dois confesser qu’il me fut impossible de tenir parole. Pour une bête histoire de champignons mal placés (on prétend qu’il ne faut jamais révéler un coin à champignons, mais bon là j’ai bien été obligé), j’ai tendu l’organe à un honnête praticien. Qui l’a saisi de ces gros doigts boudinés et velus ; même engoncés dans des gants de vaisselle transparents c’était ignoble.

Nous avions été à peine présentés, comment ai-je pu faire preuve d’une telle faiblesse, je me l’explique d’autant moins, qu’avec son collier de barbe et son embonpoint sous le gilet, il n’était pas du tout mon genre, si tant est que j’ai jamais eu un genre de ce côté couillu de l’humanité.

Le sommet de l’aberration fut atteint lorsque je demandais à l’honnête praticien comment on examinait la prostate (organe que je connaissais mal mais que je situais vaguement derrière la vessie, donc inatteignable par des moyens humains) et qu’il s’employa à me répondre de deux doigts gantés dans le rectum.

Ce fut la goutte d’eau. On le comprendra, nos relations en restèrent là. Non merci. Je persiste à penser qu’il y a quelque chose de parfaitement inconvenant à ce qu’une créature testiculée s’occupent de mon anatomie, laquelle fut si souvent et de manière si naturelle confiée à la gent féminine.

Le pire : quand il me fut prescrit un prélèvement du canal de l’urètre, une sorte d’Ours des Pyrénées s’est dirigé vers moi, me proposant de retirer mon slip (comme ça, sans même boire un verre avant) puis m’introduisit un coton tige dans le méat urinaire.

Je ne sais quelle douleur fut la plus grande, physique ou morale. Mais à l’instant d’imaginer Isabelle sous les coups de boutoir d’un phénomène de foire, me revient ce proverbe qui veut qu’on voie toujours la poutre dans le slip du voisin mais le coton-tige dans le sien toujours trop tard.

L’Écrivain, Piège à Filles

« Ecrivain maudit, porteur d’un mal de vivre… Excellent pour la drague ! »

Ecrire un livre… La voilà la bonne idée! L’écrivain fascine la gonzesse. La guitare aussi ça marche pas mal autour de 17-18 ans. Elles craquent assez facilement pour le guitariste. J’ai pu faire illusion un temps grâce à mes deux accords enchaînés. Mais dès que je tentais un Si mineur, le pot-aux-roses était découvert. Il y avait toujours un gars dans l’assistance qui me demandait alors gentiment la guitare, et nous jouait tout Marcel Dadi en picking. C’était mort pour moi.

En revanche, à cette même époque post-ado tourmentée, il suffisait de dire mystérieusement : « Oui, c’est vrai, j’écris… » pour attirer l’attention féminine. Un crédit soudain nous était accordé : celui d’être un écrivain maudit, porteur d’un mal de vivre, accouchant d’une œuvre dans la douleur et à la lueur d’une chandelle. Ex-cel-lent pour la drague ! D’autant plus que, contrairement à la guitare, il n’est nul besoin de rien montrer. Au contraire, le mystère de l’œuvre soustrait au regard du monde - qui n’est pas prêt - est encore plus fort.

Autre avantage : si tu parles de ta souffrance à l’être aimé, au téléphone ou sur le pas de la porte quand elle s’en va, tu passe facilement pour un geignard, un pleurnicheur, une loque humaine. Car la femme aime qu’on soit fort en toutes circonstances, et méprise les faibles. En gros. En revanche, si cette même souffrance (la même !) tu la mets en phrases précieusement chantournées, farcies d’adjectifs tape-à-l’œil, paf ! c’est de la littérature, on ne se moque plus, tout le monde prend une mine affligée et ça passe comme un suppositoire.

Pas de doute, la souffrance se vend mieux à l’écrit, que bredouillée entre deux sanglots. Et si en plus ça devient un livre imprimé, avec le copyright, le dépôt légal et tout le bazar, ton nom sur la couverture, mazette ! C’est le retour assuré de l’être aimé, comme disent les cartes de marabout.

Si c’est possible, j’aimerais bien aussi ma photo, en quatrième de couverture. J’ai déjà l’idée de la posture : le regard vague au travers de la fumée de cigarette. Pas de sourire, surtout pas, c’est le meilleur moyen de passer pour un benêt au photomaton (pourquoi pas avec le rideau derrière !).

Sous la photo, l’éditeur aura la gentillesse de mettre un commentaire laudateur, prenant le pari qu’il faudrait désormais me compter parmi les plus grands. J’ai d’ailleurs appris que la plupart du temps, les écrivains rédigeait eux-mêmes cette petite note biographique. Alors ça, ça me plaît beaucoup ! C’est comme écrire soi-même son épitaphe. Si on me laisse faire je crois que je ne lésinerais pas sur les termes « incompris », et les formules « gagnant à être connu », « contrairement aux apparences » … (Je pense que j’aurais la lucidité de résister à « doté d’un fameux gourdin »).

Je choisirais un titre suggérant de manière subliminale que l’auteur en chie un maximum dans la vie, et qu’il aurait bougrement besoin d’être consolé. Exemple : « Souffrance de toutes les douleurs ». Si les filles ne tombent pas dans le panneau au prochain salon du livre, je mange mon slip.

Quant au bandeau rouge sur la couverture, j’ai pensé à « POIGNANT ! ». Quoique, à la réflexion, surtout pas ! L’allusion est trop évidente au poignet, et à la veuve du même nom, ma véritable compagne du moment. Voilà comment on se trahit connement, à deux doigts du succès.

Mon Sexe est un Imbécile

« La bêtise crasse d’une jolie fille de passage n’est jamais un obstacle.

Au contraire, ça l’excite ! »

En ce moment, je fais le tour des amies libres, mentalement. Sandrine, Brigitte, Marie-Laure, Patricia… En ayant bien conscience que si elles sont libres, c’est louche. Sur le marché, une jolie fille n’est forcément pas disponible. C’est la loi de l’offre et de la demande. Et je ne suis pas encore prêt à donner dans le cageot.

J’adore parler des filles en ces termes. Ca me donne un sentiment de puissance. Je reprends la main. Ce ne sont plus elles qui décident, c’est moi. Donc Sandrine, Brigitte, Marie-Laure, Patricia, c’est non. N’insistez pas. Et ce qui me réjouit plus encore, c’est qu’elles auraient sans doute dit non elles aussi. Donc tout est bien qui finit bien.

En fait, je ne suis pas prêt à reprendre le long et douloureux chemin de la séduction. Isoler la victime, se renseigner sur elle (pourquoi est-elle libre ? c’est louche), provoquer d’invraisemblables hasards pour la rencontrer, faire le beau, le cultivé, le raffiné, être entreprenant mais pas trop, intéressé mais distant, mettre la langue (j’accélère un peu), boire un dernier verre chez elle, ne pas s’embrouiller dans le système d’attache du soutien-gorge et réaliser un rapport sexuel dans un temps honnête – c’est-à-dire pas trop court bien sûr, mais pas trop long non plus, sinon les prochaines fois, il ne faudrait pas faire moins – tout ça me fatigue d’avance.

Et quand bien même je serais allé au terme de ce chemin de croix, parvenu jusqu’au lit de la fille, ou elle dans le mien (Bon Dieu, penser à changer les draps !!), autre chose me terrifie : l’après-amour. Car j’ai entre les jambes un instrument de navigation qui fausse toutes les données. Cette boussole folle m’a souvent poussé vers tout ce qui porte jupon, sans réel discernement.

Le sexe masculin peut-être un bon compagnon, mais ne jamais oublier que c’est un parfait imbécile. N’importe quelle fanfreluche le met en émoi, et la bêtise crasse d’une jolie fille de passage n’est jamais un obstacle. Au contraire, ça l’excite ! Voilà comment il m’entraîne à sa suite dans de pénibles tribulations.

Car ce crétin fini est en revanche doté d’un grand sens de persuasion. Il ne me laisse entrevoir que les aspects affriolants d’une créature, projette en moi les visions les plus sexuellement trépidantes, comme ces mensongères « lunettes pour voir à travers les vêtements » que nous vantaient les publicités de mon enfance. Tout ça dans le but exclusif de foncer tête baissée dans le tunnel de jouvence. Sa seule préoccupation d’organe convexe : trouver l’organe concave. Où qu’il soit, à n’importe quel prix et quelles qu’en soient les conséquences.

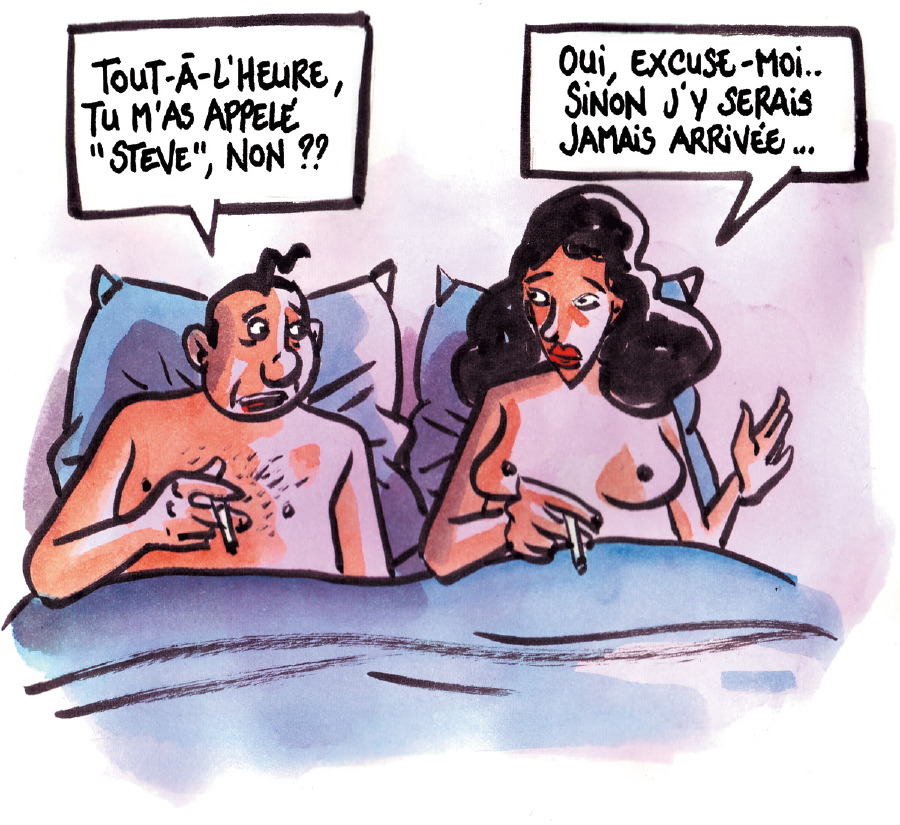

Résultat : il m’est arrivé de me réveiller au petit matin aux côtés d’une personne inconnue (heureusement une fille). Et il me fallait admettre que nous n’avions rigoureusement rien à faire ensemble, à part cette complémentarité organique dont nous avions rapidement épuisé tous les attraits. Ne nous restait que le pire à vivre : le petit matin saumâtre des amants mal assortis.

Tandis que l’autre, mon compagnon de mauvais conseils, tout flétri de sa nuit de bamboche et sa besogne atavique accomplie, roupillait profondément de son œil unique, plissé en un sourire de contentement.

Une Femme à Poil, où ça ?

« Personnellement je n’ai jamais vu la moindre femme à poil à Béthune, Pas-de-Calais. Alors où ? »

La femme à poils m’a toujours intrigué. Jadis un camarade à moi détenait un stock considérable de « play-boy » et autres « Lui », magazines « de l’homme moderne ». Nous étions hommes, et à la pointe de la modernité. Pas de doute, ce magazine était pour nous.

La question qui nous taraudait avec les copains : où diable pouvaient-elles habiter, ces femmes à poil ? On examinait attentivement les arrière-plans des photos, des fois qu’une plaque de rue apparaîtrait. Confusément, on sentait bien qu’il y avait une chance infime que ce soit une rue de Béthune (62). Personnellement je n’y avais jamais vu traîner la moindre femme à poil, et quiconque a jamais fréquenté cette sous-préfecture du Pas de Calais, conviendra que c’est pas demain la veille.

L’hypothèse vers laquelle nous nous orientâmes, fut celle d’un pays quelque part, où ne vivraient que des femmes à poil. Un genre de réserve naturelle. Rien que l’idée faisait rêver les explorateurs en herbe que nous étions. Bouchères, crémières, postières…Toutes à poil. Le joli pays ! Là aussi, nos recherches tournèrent court : les cartes de nos livres de géo signalisaient bien les ressources pétrolifères d’un petit derrick, et l’or d’un fringant lingot, mais nulle silhouette à forte poitrine pour nous faire soudain pointer du doigt le paradis terrestre, le royaume du téton folâtre et du poil en liberté.

Ne nous restait alors que la fonction première à laquelle ces magazines de salubrité publique étaient dévolus : la branlette. Mon camarade distribuait les exemplaires. On choisissait surtout en fonction de la « dépliante centrale », avec ses rabats qui offraient la totalité de la dame. L’idée était aussi de ne pas reprendre deux fois la même, car à cette époque volage on ne s’attachait guère, et il nous fallait sans cesse de la nouveauté. L’autre impératif absolu, était d’éviter les pages collées entre elles par les prestations de la dernière fois.

Ensuite, chacun disparaissait dans une chambre de la vaste maison des parents du copain, lesquels étaient absents, on le devine. Moi je me retrouvais dans la chambre de la grand-mère. Et j’affirme qu’il faut un imaginaire chevillé au corps et une bonne puissance de concentration pour accomplir son office dans cet environnement lugubre de tentures, ces crucifix au mur et le verre-à-dents sur la table de nuit. Mais l’attrait de la belle était supérieur à l’odeur de mort qui flottait. Jamais plus qu’en ces instants je n’ai senti à la lutte ces deux puissances que sont Eros et Thanatos.

Un jour, de passage chez l’ami, j’ai vu Sa grand-mère étendue sur le lit, et le prêtre délivrant les derniers sacrements. Ce même lit, où Jessica la tigresse m’avait entraîné dans sa folle sarabande. Deux images impossibles à superposer. Comme toujours l’esprit de l’enfant ne saisit que le détail. Moi j’ai revu en flash ma générosité séminale glisser sur le papier et atterrir sur le couvre-lit. Celui-là même où gisait la future défunte, sur le dos. Or chacun connaît le du fort pouvoir collant de la « jute » séchée (combien de prépuces adolescents douloureusement collés au slip ?!).

Je me suis enfui avant qu’on ne s’aperçoive que la vieille dame était indécollable. Qu’il faudrait se résoudre à l’enterrer avec son couvre-lit, souillé par un jeune irresponsable qui faisait là son apprentissage de l’amour et de la mort indissolublement liés.